人材ビジネス業界の

あらゆる業務をDX化

人材ビジネス業界の

あらゆる業務をDX化

ITの力で、HRに変わる力を。

ITの力で、HRに変わる力を。

news

- 2024.04.03

- ユニリタマガジン vol.75発行のお知らせ

- 2024.03.11

- 【The Staff-V】バージョンアップ

HRDXの

HuApp Solution

私たちHuAppは「HR領域のノウハウ」「ITの技術力」

双方で確かな実績を持つ、日本でも数少ない存在です。

ITの力で社員一人ひとりがビジネスに集中できる環境をつくり、

HR領域から御社のビジネス拡大に貢献します。

HuAppの特長1

HRに関わるあらゆる非効率を、ITの力で解決します。

勤怠管理や給与計算、社員のメンタルケアなど、HR領域のお悩みはヒューアップテクノロジーにおまかせください。生産性向上に繋がるサービスを、安心のサポート体制と共にお届けします。

HuAppの特長2

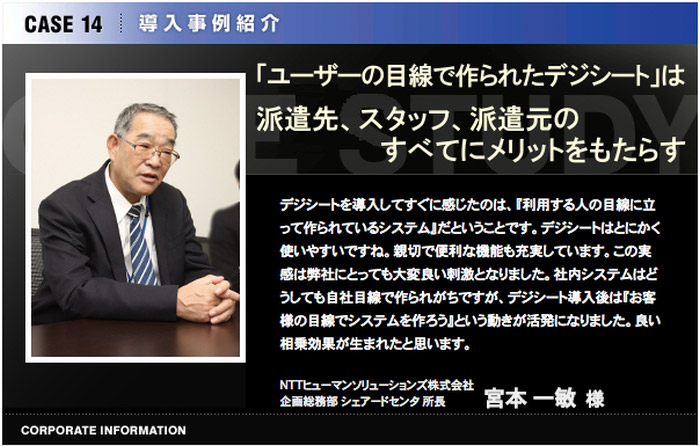

業界を熟知したノウハウでワークスタイル変革をサポートします。

HuAppのシステムは機能面だけでなく、使いやすさや法改正・コンプライアンス対応の面でもご好評をいただいております。現場の声を活かしたシステムでHR領域の効率化をスムーズに進行します。

HuAppの特長3

20年以上の実績で、確かな品質のサービスをお届けします。

HuAppは2000年6月、勤怠管理のASPサービスを提供する会社としてスタートした、言わば“クラウドサービスの老舗ブランド“です。めまぐるしく変化するニーズに柔軟に対応し、お客様とともに成長を続けます。

HuAppの特長4

目的に合わせた最適なシステムを導入可能

-

契約管理

就業条件など契約ごとに細かく設定でき、 マッチング機能も搭載。管理業務の作業量を削減します。

-

リアルタイム勤怠管理

従来は回収するまで見えなかった勤務データをリアルタイムに可視化します。勤務表の回収・集計・データ化の手間から解放され、三大ヒューマンエラー「記入ミス、読み取りミス、集計ミス」を削減します。

-

勤務シフトオプション

勤務シフトを効率的に管理することができます。承認者側からもスタッフのシフトスケジュールを組むことができるので、派遣先でも管理が楽になります。

-

web給与明細

「紙じゃなくても使いやすい」を追求したWeb給与明細

-

手書きの勤務表をデータ化

手書きの勤務表を自動的にデータ化し、入力作業を大幅に削減します。100%に近い高品質なデータ化が可能です。

-

顔認証で勤怠状況を把握

AIを使った顔認証により勤怠打刻を行なうことで、IDカードの発行が不要になります。また勤怠情報や属性情報を出力でき、データ連携等に役立てることが出来ます。

-

コミュニケーションポータル

スマホがあれば、派遣スタッフとのコミュニケーションが円滑に!

-

Web請求書

ボタン1つで請求業務完了! 請求業務の煩わしい手作業を無くし業務効率アップへ。

-

システム連携サービス

使い慣れたシステムをつなぐことで、効率性・生産性アップへ

-

メンタルヘルスケア対策

Webを利用したストレスチェックのサービスです。ストレスチェックを簡単に実施できるので、個人のケアから職場環境の改善などにご活用いただけます。

-

SFA,営業支援システム

2IDまで無料で使えるSFA。

HuApp MEDIA HR業界のお役立ち情報を発信中

-

派遣業界トピックス

個人単位の期間制限と雇用安定措置について

-

労働法規

派遣先から派遣元への通知事項